Ich habe mit ChatGPT analysieren lassen und nach Punkten gesucht, wodurch die Schweiz in ihrer direkten Demokratie eingeschränkt wird.

Neues bilaterales Abkommenspaket Schweiz–EU (2024/25)

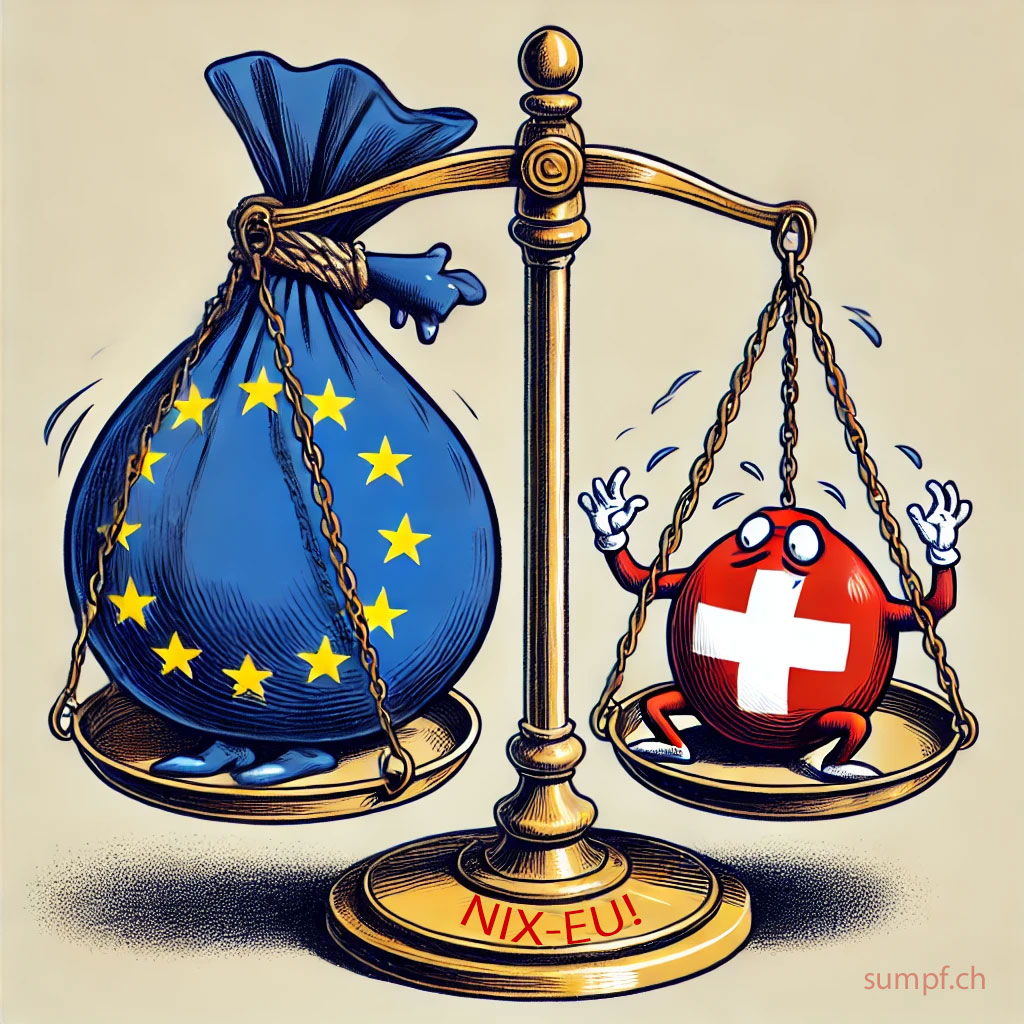

Schweiz und EU einigten sich Ende 2024 auf ein umfangreiches Paket neuer und aktualisierter bilateraler Abkommen (Symbolbild).

Hintergrund und Verhandlungsverlauf

Ende 2024 haben die Schweiz und die Europäische Union die Verhandlungen über ein breites Paket von Abkommen erfolgreich abgeschlossen. Die Verhandlungen starteten im März 2024 auf Grundlage eines gemeinsamen Verständnispapiers vom Oktober 2023 und umfassten über 200 Verhandlungsrunden. Im Dezember 2024 wurde eine politische Einigung erzielt, die von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd als „historisch“ bezeichnet wurde. Die Abkommen wurden im Mai 2025 in Bern von den Chefunterhändlern paraphiert und am 13. Juni 2025 vom Bundesrat gutgeheissen, welcher gleichzeitig die Vernehmlassung zum Paket eröffnete. Dieses dritte bilaterale Abkommenspaket (Bilaterale III) dient der Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen und soll der Schweiz eine massgeschneiderte Beteiligung am EU-Binnenmarkt in klar definierten Sektoren ermöglichen. Es umfasst sowohl Modernisierungen bestehender Marktzugangs-Abkommen als auch neue sektorielle Abkommen und institutionelle Vereinbarungen.

Aktualisierung bestehender Marktzugangs-Abkommen

Ein Kernbestandteil des Pakets ist die Aktualisierung von fünf bestehenden bilateralen Abkommen, die der Schweiz bereits Zugang zum EU-Binnenmarkt gewähren. Dies betrifft die Abkommen über den Luftverkehr, den Landverkehr (Schienen- und Strassenverkehr), die Personenfreizügigkeit, die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen (Mutual Recognition Agreement, MRA) und den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Diese bestehenden Verträge werden an den aktuellen EU-Rechtsbestand angepasst und fortan dynamisch aktualisiert. So wird sichergestellt, dass neue oder geänderte EU-Vorschriften in den relevanten Bereichen automatisch übernommen werden, was zukünftige Marktzugangsbarrieren verhindert. Zudem werden alle aktualisierten Abkommen mit Streitbeilegungsmechanismen versehen; bei Fragen zur Auslegung von EU-Recht innerhalb dieser Abkommen soll ein Schiedsgericht den Europäischen Gerichtshof (EuGH) um eine verbindliche Entscheidung anrufen. In allen relevanten Bereichen – etwa im Verkehrssektor – gelten neu auch die EU-Beihilferegeln, wofür die Schweiz ein eigenes unabhängiges Aufsichtsorgan zur Überwachung staatlicher Beihilfen einrichten muss. Die Modernisierung dieser Abkommen auf „modernen Standard“ soll Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen ermöglichen, weiterhin umfassend von ihren Rechten zu profitieren, und für Schweizer Unternehmen gleiche Wettbewerbsbedingungen wie für EU-Unternehmen schaffen.

Personenfreizügigkeit: Das Abkommen über die Freizügigkeit der Personen (FZA) mit der EU bleibt inhaltlich bestehen und gewährleistet weiterhin die gegenseitige Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und den EU-Staaten. Die Schweiz behält ihre bisherigen flankierenden Massnahmen zum Schutz des Lohnniveaus bei (u.a. Kontrollen und Mindestvorgaben für Entsendungen). Offen war lange die Frage einer Zuwanderungs-Schutzklausel: Hier konnte die Schweiz in den Verhandlungen eine Ventilklausel durchsetzen, die im Falle einer extremen Zunahme der Zuwanderung zeitlich befristete Kontingente ermöglicht (ähnlich der bestehenden Regelung für Kroatien). Insgesamt sichert der Bundesrat zu, dass das Paket keine Abkehr vom bewährten bilateralen Weg darstellt, sondern diesen mit einer stabilen Rechtsgrundlage zukunftsfähig macht. Eine Änderung der Schweizer Verfassung ist für die Umsetzung nicht erforderlich, und es wird angestrebt, das Vertragswerk dem fakultativen Referendum zu unterstellen.

Land- und Luftverkehr: Die bilateralen Verkehrsabkommen im Land- und Luftverkehrsbereich werden ebenfalls umfassend aktualisiert. Neben der dynamischen Rechtsübernahme werden hier explizit Vorschriften zu staatlichen Beihilfen integriert, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. So dürfen z.B. öffentliche Gelder im Bahn- oder Flugsektor nur nach den in der EU geltenden Wettbewerbsregeln eingesetzt werden. Die Marktöffnung im Strassentransport wird unter Wahrung der Schweizer Sozialvorschriften erfolgen – bestehende Schutzstandards für Arbeitnehmende (Lenk- und Ruhezeiten, Kabotageregeln etc.) bleiben gewahrt. Die Anpassung der Landverkehrsabkommen sichert auch künftig den transalpinen Güterverkehr und die Verlagerungspolitik der Schweiz (Schutz der Alpen), indem EU-weit anerkannte Emissions- und Gewichtsabgaben fortgeführt werden. Im Luftverkehr sorgen die Aktualisierungen dafür, dass die Schweiz weiterhin voll am gemeinsamen europäischen Luftraum (Open Sky) partizipiert und z.B. neue EU-Sicherheitsvorschriften oder Passagierrechte übernimmt. Insgesamt stärken die Updates im Verkehrsbereich die gegenseitige Marktintegration, ohne dass die Schweiz auf wichtige nationale Anliegen verzichten muss.

Technische Handelshemmnisse (MRA): Das Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen wird modernisiert, um neue EU-Regulierungen abzudecken. Insbesondere im Bereich Medizintechnik führte das Nicht-Anpassen des MRA seit 2021 zu Handelshemmnissen, da die Schweiz die neuen EU-Medizinprodukte-Verordnungen nicht mehr automatisch übernahm. Das Paket schafft hier Abhilfe: Künftig werden Schweizer Industrieprodukte wieder ohne technische Zusatzprüfungen in der EU zugelassen (und umgekehrt), sofern die Schweiz die entsprechenden EU-Normen dynamisch übernimmt. Ein vom Bund in Auftrag gegebener Bericht illustriert, dass ein Wegfall des MRA erhebliche wirtschaftliche Nachteile hätte – diese werden durch das Paket vermieden. Die Vertiefungsstudie MRA zeigte am Fall Medizinprodukte, dass allein in dieser Branche bereits jetzt Exporteinbussen und höhere Zertifizierungskosten drohten, die nun abgewendet werden können. Durch die Aktualisierung des MRA und verwandter Abkommen zum Abbau technischer Handelshemmnisse wird die Exportindustrie entlastet und der Zugang zu EU-Märkten für zahlreiche Schweizer Produkte (von Maschinen bis Spielwaren) langfristig sichergestellt.

Agrarabkommen und Lebensmittelsicherheit: Das bestehende Abkommen über den Handel mit Landwirtschaftsprodukten wird ebenfalls aktualisiert. Zusätzlich wird ein neues Lebensmittelsicherheits-Abkommen (als Protokoll zum Agrarabkommen) geschlossen, das einen gemeinsamen Lebensmittel-Sicherheitsraum schafft. Dieses Abkommen erstreckt sich über die gesamte Lebensmittelkette „vom Acker bis auf den Teller“ und soll den Gesundheits- und Konsumentenschutz stärken. Konkret bedeutet dies, dass die Schweiz EU-Standards in Bereichen wie Hygiene, Tier- und Pflanzengesundheit, Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen dynamisch übernimmt. Grenzkontrollen für Lebensmittel tierischen Ursprungs können so vermindert oder vereinfacht werden. Für die Schweizer Lebensmittelbranche bringt dies Erleichterungen im Export (leichterer Zugang zum EU-Lebensmittelmarkt) bei gleichzeitig hohem Schutz für Konsumentinnen und Konsumenten im Inland. Die veterinärbehördliche Zusammenarbeit mit der EU (z.B. bei Seuchenwarnungen) wird intensiviert, was auch dem Tier- und Pflanzenschutz zugutekommt.

Neues Stromabkommen Schweiz–EU

Ein zentrales neues Abkommen ist das Stromabkommen, das die Schweiz erstmals rechtlich in den europäischen Strombinnenmarkt einbindet. Bisher ist die Schweiz zwar physisch durch über 40 Stromleitungen eng mit dem EU-Netz verbunden, jedoch fehlt eine völkerrechtliche Grundlage für den Stromhandel und die Netzsicherheit. Das Stromabkommen soll der Schweiz Zugang zum EU-Strommarkt verschaffen und so Herausforderungen bei Netzstabilität und Versorgungssicherheit gemeinsam mit den Nachbarn bewältigen helfen. Insbesondere erleichtert es den grenzüberschreitenden Stromhandel und die Teilnahme an EU-Regelenergie- und Stromausgleichsmärkten. Damit einher geht die volle Marktöffnung in der Schweiz: Ab Inkrafttreten des Stromabkommens können alle Schweizer Stromverbraucher – auch Haushalte – ihren Stromlieferanten frei wählen und sind nicht länger an die heutige Grundversorgung durch lokale Netzbetreiber gebunden. Wer nicht wechseln will, bleibt jedoch automatisch im bisherigen Grundversorgungstarif, sodass kein Kunde schlechter gestellt wird. Durch die Integration in den EU-Markt sollen mittelfristig die Strompreise tendenziell sinken, was laut Bundesrat positive Effekte auf Wirtschaftsleistung und Kaufkraft hätte. Zudem verpflichtet sich die Schweiz, EU-Vorgaben etwa zur Versorgungssicherheit (z.B. Reserven für Winterstrom) und zu Netzregeln zu übernehmen, was die Zusammenarbeit der Netzbetreiber verbessert. Insgesamt wird das Stromabkommen als essenziell betrachtet, um die schweizerische Stromversorgung auch in Zukunft verlässlich, sicher und bezahlbar zu halten. Der Bundesrat hat die Eckpunkte für die Umsetzung (insb. Änderung des Stromversorgungsgesetzes für die Marktliberalisierung) bereits festgelegt.

Abkommen im Gesundheitsbereich

Ebenfalls neu ist ein Gesundheitsabkommen, das die Kooperation der Schweiz mit der EU im Gesundheitswesen regelt. Es ermöglicht der Schweiz die Teilnahme an den EU-Mechanismen zur Bewältigung grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren (etwa Pandemien). Konkret wird die Schweiz Zugang zum EU-Frühwarn- und Reaktionssystem bei Gesundheitsbedrohungen erhalten und eng mit dem Europäischen Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zusammenarbeiten. Schweizer Behörden können so schneller auf EU-weite Gesundheitslagen reagieren und Präventionsmassnahmen koordinieren. Zudem dürfte die Schweiz in Gremien wie der Gesundheitskrisen-Task-Force und gemeinsamen Beschaffung von Impfstoffen oder Medikamenten einbezogen werden. Langfristig könnten weitere Bereiche des Gesundheitswesens abgedeckt werden, beispielsweise Kooperationen in der Krebsforschung oder bei seltenen Krankheiten, im Rahmen des Programms EU4Health. Die Teilnahme an EU4Health ist im Abkommenspaket vorgesehen, wird aber praktisch erst wirksam, wenn sowohl das Gesundheitsabkommen als auch das separate EU-Programme-Abkommen voll in Kraft sind. Insgesamt trägt das Gesundheitsabkommen dazu bei, die Resilienz des Gesundheitssektors zu stärken und den Informationsaustausch mit den europäischen Partnern bei Gesundheitskrisen zu verbessern – eine Lehre aus der COVID-19-Pandemie.

Abkommen zur Teilnahme an EU-Programmen (Forschung, Bildung, Raumfahrt)

Ein weiterer zentraler Bestandteil des Pakets ist das neue Abkommen über die Teilnahme der Schweiz an EU-Programmen, kurz EU Programmes Agreement (EUPA). Dieses Abkommen eröffnet der Schweiz die volle Assoziierung an mehreren wichtigen EU-Programmen in den Bereichen Forschung, Innovation, Bildung, Digitales, Gesundheit und Raumfahrt. Namentlich ermöglicht es die Teilnahme an Horizon Europe (dem EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 2021–2027) sowie am Euratom-Forschungsprogramm, an ITER/Fusion for Energy (Fusionsenergieprojekt), am Digital Europe Programme, an Erasmus+ (Bildungs- und Austauschprogramm) und – gekoppelt ans Gesundheitsabkommen – am Gesundheitsprogramm EU4Health. Zusätzlich umfasst das Paket ein separates Abkommen zur Beteiligung der Schweiz an Aktivitäten der EU-Agentur für das Raumfahrtprogramm (insbesondere an den Satellitennavigationssystemen Galileo und EGNOS). Damit wird die Schweiz nach Jahren der Ausschlusses (seit 2021 war die Schweiz als nicht-assoziierter Drittstaat von Horizon Europe weitgehend ausgeschlossen) wieder ein voll assoziierter Partner in EU-Forschungs- und Bildungsinitiativen.

Das EU-Programme-Abkommen wurde bereits am 2. April 2025 in Brüssel von den Chefunterhändlern initialisiert. Gemäss Vereinbarung kann es vorzeitig angewendet werden, noch bevor das gesamte Paket in Kraft tritt, um keine Zeit in der Forschungszusammenarbeit zu verlieren. So ist geplant, das EUPA noch vor Ende 2025 formell zu unterzeichnen, damit die Schweiz rückwirkend per 1. Januar 2025 bei Horizon Europe, dem Euratom-Programm und Digital Europe assoziiert wird. Für diese Programme wurden bereits Übergangsregelungen getroffen, die es Schweizer Forschenden seit Anfang 2025 erlauben, sich an EU-Ausschreibungen zu beteiligen. Damit die EU jedoch die Fördergelder auszahlen kann, ist die offizielle Assoziierung nötig, wofür die rückwirkende Geltung ab 2025 vereinbart wurde. Die Schweizer Regierung hat denn auch zugesichert, nach Unterzeichnung umgehend den Pflichtbeitrag für 2025 an die EU zu überweisen. Für ITER (Fusion) ist eine Assoziierung ab 2026 vorgesehen und für Erasmus+ ab 2027, da diese Programme in ihrer aktuellen Laufzeit später hinzustossen. Insgesamt bedeutet dieses Abkommen, dass Schweizer Universitäten, Unternehmen und Studierende wieder nahezu gleichberechtigten Zugang zu europäischen Fördermitteln und Austauschprogrammen erhalten. Dies wurde als entscheidend für den Forschungs- und Innovationsstandort Schweiz erachtet: Ohne Assoziierung hätte gemäss Modellrechnungen das Schweizer BIP bis 2045 um fast 5 % tiefer liegen können. Entsprechend wird die Wiederöffnung von Horizon Europe für die Schweiz von Wissenschaftskreisen und der Wirtschaft ausdrücklich begrüsst.

Finanzielle Beiträge und Kohäsionsfonds

Erstmalig wird im Paket ein dauerhafter finanzieller Beitrag der Schweiz an den EU-Kohäsionsausgleich vertraglich festgelegt. Dieses neue Kohäsionsabkommen regelt die regelmäßigen Zahlungen der Schweiz zugunsten der wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhaltsförderung in der EU (vergleichbar mit den EU-Kohäsionsfonds). Die Schweiz erkennt damit ihren Status als privilegierter Partner des EU-Binnenmarkts an und beteiligt sich solidarisch an der Verringerung von Wohlstandsgefällen innerhalb der EU. Konkret sieht das Abkommen vor, dass die Schweiz ab Inkrafttreten des Pakets bis 2036 jährlich 375 Mio. € beiträgt, zusätzlich zu einer einmaligen Überbrückungszahlung von ca. 140 Mio. € pro Jahr für die Zeit von Ende 2024 bis Ende 2029. Diese Übergangsbeiträge decken den Zeitraum ab, in dem das vorherige Schweizer Erweiterungsbeitrag-Programm ausläuft, bis zum Start des neuen festen Mechanismus. Ab 2037 soll der Beitrag anhand eines Indexmechanismus angepasst werden, wobei Faktoren wie die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz relativ zur EU berücksichtigt werden. Die Mittel aus dem Schweizer Beitrag fliessen in ausgewählte Projekte in EU-Mitgliedstaaten, die der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung dienen – z.B. Förderung von Berufsbildung, Forschung, KMU-Finanzierung, grüner Transformation oder Stärkung von Gesundheitssystemen in strukturschwächeren Regionen. Mit dem Abkommen wird der bislang fallweise ausgehandelte „Erweiterungsbeitrag“ (zuletzt 1,3 Mrd. CHF für 2014–2024) auf eine permanente Basis gestellt. Der Bundesrat betont, dass diese Lösung die Partnerschaft auf Augenhöhe widerspiegelt und der Preis für den stabilen Marktzugang der Schweiz sei. Die Zahlungen stehen unter dem Vorbehalt der Erfüllung der Abkommenspflichten durch beide Seiten (z.B. könnte die Schweiz bei diskriminierender Behandlung den Beitrag aussetzen). Insgesamt wird der planbare Kohäsionsbeitrag als Investition in stabile Beziehungen gesehen – er schafft Goodwill in der EU und kommt indirekt auch der Schweiz zugute (etwa durch Wohlstandszuwachs in ganz Europa).

Institutionelle Regelungen und gemeinsame Gremien

Neben den sektoralen Abkommen enthält das Paket wichtige institutionelle Neuerungen, die für alle Marktzugangsabkommen gelten. Wie oben erwähnt, wird die dynamische Rechtsübernahme in den relevanten Abkommen eingeführt, sodass die Schweiz neue EU-Regeln zeitnah übernimmt, statt wie bisher auf Verhandlungswege zu setzen. Abweichungen oder Nicht-Übernahmen wären zwar möglich, hätten jedoch klar definierte Konsequenzen (etwa Suspendierung von Marktvorteilen in dem Sektor). Zur Überwachung der einheitlichen Rechtsanwendung wird in der Schweiz ein unabhängiges Überwachungsorgan geschaffen, insbesondere um die Einhaltung der EU-Wettbewerbs- und Beihilferegeln zu kontrollieren. Bei Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung der Abkommen wird ein Schiedsgerichtsverfahren etabliert. Entscheidend: Falls in einem Streitfall Fragen des EU-Rechts berührt sind, muss das Schiedsgericht den EuGH anrufen, dessen Entscheid dann bindend ist. Damit ist sichergestellt, dass die Autonomie des EU-Rechts gewahrt bleibt – ein Punkt, an dem frühere Verhandlungen 2021 gescheitert waren. Dieses institutionelle Scharnier ermöglicht es, dass die Schweiz zwar kein EU-Mitglied ist, aber in den abgedeckten Bereichen ähnlichen Regeln und einer ähnlichen Gerichtsbarkeit untersteht wie EWR-Staaten. Für die Schweiz besonders wichtig war die Frage des Inländervorrangs und andere Schutzklauseln bei der Personenfreizügigkeit: Hier konnte sie ihre Praxis im Wesentlichen beibehalten, da das Paket keine zusätzliche Übernahme der EU-Bürgerrechtsrichtlinie verlangt (ein zentraler Streitpunkt des gescheiterten Rahmenabkommens) – dies wird im erläuternden Bericht des Bundesrates hervorgehoben.

Zur Begleitung des Gesamtpakets sind außerdem neue politische Dialog- und Aufsichtsformate vorgesehen. Ein Protokoll über parlamentarische Zusammenarbeit schafft einen Rahmen für regelmäßigen Austausch zwischen Schweizer Parlamentariern und dem Europäischen Parlament. Zudem wurde in einer gemeinsamen politischen Erklärung die Einrichtung eines hochrangigen Dialogs auf Ministerebene vereinbart. Dieser soll mindestens jährlich tagen und eine strategische Diskussion über die Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen ermöglichen. Beide Instrumente zielen darauf ab, transparente Kommunikation sicherzustellen und Differenzen frühzeitig auf politischer Ebene anzusprechen. Schließlich haben sich die Schweiz und die EU für die Übergangszeit bis zum Inkrafttreten des Pakets auf vorläufige Lösungen verständigt. In einer gemeinsamen Erklärung, die am 24. Juni 2025 unterzeichnet wird, halten beide Seiten den Umfang ihrer Partnerschaft für die Zwischenphase fest. Darin wird z.B. bestätigt, dass bereits ab 2025 bestimmte Kooperationen gelten (etwa die oben erwähnte Assoziierung an Horizon Europe) und kritische Bereiche stabil gehalten werden, bis das Paket vollständig ratifiziert ist. Die Unterzeichnung der meisten Abkommen des Pakets sowie die Übermittlung der Botschaft ans Parlament sind für Anfang 2026 geplant. Nach der parlamentarischen Beratung dürfte aufgrund eines angekündigten Referendums der Volksentscheid spätestens 2027 stattfinden. Somit könnte das Abkommenspaket – sofern es die Hürden nimmt – voraussichtlich 2028 in Kraft treten und die Grundlage für eine erneuerte, vertiefte Partnerschaft zwischen der Schweiz und der EU bilden.

Quellen: Offizielle Mitteilungen und Erläuterungen der Schweizer Behörden und der Europäischen Kommission, u.a. Bundesrat/EDA, EU-Kommission (Pressemitteilung vom 20. Dezember 2024), Informationen des UVEK/BFE zum Stromabkommen, FDFA-Mitteilung zum Forschungsabkommen sowie Medienberichte mit Zusammenfassungen des Abkommensinhalts.

Die direktdemokratischen Rechte der Schweizer Bevölkerung können durch das neue Schweizer–EU-Abkommenspaket (Bilaterale III) insbesondere in folgenden Bereichen eingeschränkt oder verändert werden:

1. Dynamische Rechtsübernahme mit begrenztem Referenzrahmen

- In den aktualisierten Abkommen (z. B. Personenfreizügigkeit, Verkehr, MRA) übernimmt die Schweiz künftig EU-Recht dynamisch, also automatisch, sobald es in Kraft tritt – ohne jedes Mal ein konkretes Referendum abzuhalten. Änderungen erfolgen durch das reguläre parlamentarische Verfahren, das häufig kein Referendum mehr zulässt. Kritik: Dadurch können Bürger*innen nicht mehr über einzelne gesetzliche Neuerungen abstimmen – selbst wenn diese erhebliche Auswirkungen haben. aargauerzeitung.ch+10thurgauerzeitung.ch+10parlament.ch+10

2. Sanktionsmechanismen beeinträchtigen Abstimmungsfreiheit

- Wenn die Schweiz sich weigert, eine bestimmte EU-Rechtsanpassung zu übernehmen, kann die EU Ausgleichsmaßnahmen (z. B. Einschränkungen im Marktzugang) verhängen. Kritiker befürchten, dass solche Mechanismen indirekt Abstimmungen “entwerten”: Ein „Neinstimmen“ kann zu wirtschaftlichen Nachteilen führen – ein Abschreckungspotenzial für das Abstimmungsverhalten.

3. Referendumsform: fakultativ statt obligatorisch

- Gemäss Mitteilung des Bundesrats vom 30. April 2025 ist für das Gesamtpaket ein fakultatives, nicht aber obligatorisches Referendum geplant. Dies bedeutet:

- Nur 50.000 Unterschriften reichen, damit es zur Volksabstimmung kommt.

- Es genügt eine einfache Volksmehrheit – im Gegensatz zu einem obligatorischen Referendum, das zusätzlich ein Ständemehr (Kantone) erfordert.

Dadurch sinkt die Hürde für die Annahme – und die demokratische Legitimation wird abgeschwächt. de.wikipedia.org+8reuters.com+8de.wikipedia.org+8de.wikipedia.org+1de.wikipedia.org+1

4. Keine Stimmen der Kantone bei fakultativem Referendum

- Aufgrund der fakultativen Natur entfällt das Ständemehr. Damit können einflussreiche Kantone die Entscheidung in einem ständemehrpflichtigen Prozess nicht mehr blockieren. Dies schwächt die föderale Balance in der Entscheidungsfindung.

5. Keine Abstimmung über einzelne Teilabkommen

- Die Regierung plant, das gesamte Paket in einem einzigen Referendum zusammenzufassen. Dadurch können Bürger*innen nicht separat über einzelne Komponenten (z. B. Strommarkt, Gesundheitszusammenarbeit) abstimmen, was die direkte Partizipation einschränkt.

6. Langfristige Wirkung: Reduzierte Referenden-Frequenz

- Das System der dynamischen Rechtsübernahme kann langfristig die Häufigkeit potenzieller Referenden reduzieren – da viele EU-Rechtsanpassungen nicht mehr einzeln zur Abstimmung gelangen. Die direkte Kontrolle und Einflussnahme der Bevölkerung wird dadurch weniger wirksam und fragmentiert. Kritiker sprechen hier von einer „Verschiebung von Volks- zu Parlamentssouveränität“.

| Einflussbereich | Wirkung auf direkte Demokratie |

|---|---|

| Dynamische Rechtsübernahme | Wegfall von Einzelreferenden |

| EU-Sanktionen bei Ablehnung | Potenzieller Druck auf Bürger |

| Fakultatives Referendum | Niedrigere Hürde, kein Ständemehr |

| Einheitlicher Referendumsrahmen | Keine Einzelabstimmungen |

| Reduzierte Referendenfrequenz | Geringerer politischer Einfluss auf EU-Recht |

| Fremde Richter (EU) | EU bestimmt durch Richter-Mehrheit ! |